Las estructuras púnicas identificadas en la excavación corresponden a dos fases cronológicas. La más antigua, que describiremos con más detalle en el apartado de la I fase púnica, esta formada con una edificación cuadrangular de gran calidad, con dos puertas de acceso al Este y Oeste, construida con grandes sillares de piedra arenisca. Esta construcción, asociada probablemente a la cisterna anexa, fue destruida en algún momento del siglo III aC., quizás durante de la I guerra púnica y reconstruida y ampliada posteriormente.

Es a esta reconstrucción, que sería destruida, probablemente en el contexto de la IIª guerra púnica, lo que llamamos IIª fase púnica, formada por un edificio central y un edificio circundante, ambos de planta cuadrangular.

El edificio central, tal y como ahora lo vemos, es producto de la reconstrucción del edificio de la primera fase púnica, manteniendo las mismas dimensiones de 5 x 5 metros medidos en el exterior y de 4 x 4 metros de superficie útil interior, y la orientación perfecta de los muros de acuerdo con los cuatro puntos cardinales. Lo que cambia en esta fase es tanto la forma de utilización de la construcción como la propia materia constructiva utilizada. De esta forma, por lo que respecta a los accesos, hay una alteración una vez que se procede a tapiar la puerta de acceso situada en el extremo Sur del muro Oeste y dejar como única entrada la situada, en posición simétrica, en el extremo Sur del Muro Este.

Tapiado de la puerta Oeste desde el interior y exterior del edificio central

Además la forma de reconstruir el edificio muestra una técnica totalmente diferente de la utilizada en la primera fase. Así, mientras en la primera fase púnica se habían empleado grandes bloques de arenisca para la construcción del edificio, en la segunda fase optaron por emplear paredes de mampostería que se adosan a la estructura primitiva en los muros Sur (U.E. 028) y Este (U.E. 012), adaptándose el muro previo, mientras que en el lado Norte reconstruyen totalmente el muro anterior, levantando el muro U.E. 27. Teniendo en cuenta el adosamiento en los otros muros, parece lógico pensar que si en la zona Norte no se optó por la misma técnica es porque el muro de la primera fase habría desaparecido totalmente. Este es un elemento de peso para afirmar que no estamos ante una remodelación del edificio primitivo, si no ante una reconstrucción de un edificio destruido. Aún más, el hecho de que las dimensiones del edificio central en las dos fases sea la misma (5 x 5 m.), hace que se tenga que descartar que la construcción del muro U.E. 027 tuviese como objetivo la ampliación del espacio interior de la estructura central del yacimiento.

U.E. 012 y 028, adosadas a los muros púnicos de la fase 1, U.E. 13 y 15. U.E. 027 que substituye al muro Norte de la fase 1.

Esta estructura central se complementa con la construcción de una estructura exterior circundante, de formato cuadrangular con dimensiones de 10 x 10 metros, medidos de esquina a esquina en su lado exterior, y de 9 x 9 metros, medidos de esquina a esquina en su parte interna. Se trata de paredes levantadas con mampostería sin aparente presencia de argamasa. Hasta el presente no han sido hallados en los derrumbes restos de ningún tipo de cargado o enlucido, si bien es cierto que en la mayor parte de los casos se trata de un nivel inferior a los pavimentos, tratándose así de cimientos de muros.

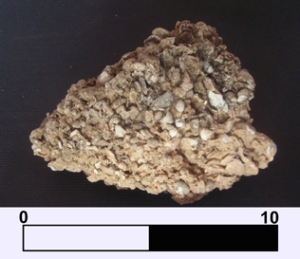

Forman parte de esta estructura los muros Norte, U.E. 060, Sur, U.E. 61; Este, U.E. 53 y Oeste, U.E. 059, del que apenas se ha descubierto el inicio. Todos estos muros engarzan entre sí en las esquinas. Es interesante destacar, en la construcción de estos muros, se emplearon fragmentos de un posible opus que podría corresponder a la 1ª fase púnica, si bien se está investigando también, la posibilidad de que este opus no fuese tal, si no material geológico. En cualquier caso parece evidente que sería material traído del exterior del islote.

Fragmento del posible opus

Esquina Noreste de la edificación exterior

Esquina Sureste de la edificación exterior

Extremo oeste del muro Norte U.E. 60.

Entre las dos estructuras existen muros perpendiculares que crean compartimentos. Así los muros U.E. 030 y 031, crean un compartimento en el lado Sur del conjunto, que puede tener una simetría con un compartimento en el lado Norte, una vez que el muro 044, aún no descubierto en su integridad, parece tener el mismo alineamiento que el muro 030.

Compartimento en el lado sur y trazado de los muros desaparecidos

Igualmente puede servir para crear otras divisiones el muro 029, situado en el exterior de la puerta tapiada en el lado Oeste del conjunto arquitectónico. No sería de destacar la posibilidad de que existiese otro muro simétrico a este en el exterior de la puerta del lado Este, que crearía otros espacios similares.

Con respecto a estas estructuras exteriores, se plantea el problema de la dificultad de establecer cuales eran los puntos de entrada al edificio y cuales los accesos a los edificios y entre los compartimentos. Esto está motivado por el hecho de que en toda la zona de los muros exteriores, situada a una cota más baja, la potencia estratigráfica es escasa, por lo que, por un lado, se han perdido partes de los muros y, por el otro, estamos siempre en un nivel de cimientos, por debajo de las cotas de las posibles soleras de las puertas.

Un punto que podría ser relacionado con un acceso se sitúa en el muro exterior del lado Norte, U.E. 60, en el que, en una cota compatible con los restos de un pavimento de cantos rodados, U.E. 58, el único identificado hasta el momento, se pudo observar un posible quicio de puerta construido sobre el muro.

Posible quicio de puerta. Muro Norte, U.E. 60

Los restos de este pavimento, U.E. 58, situados en el cuadrante F9, se apoyan en el muro U.E. 60 y corresponderían al último momento de ocupación de la segunda fase púnica. En esta U.E. 58 fueron encontradas dos monedas que se encuadran en las emisiones realizadas en el último cuarto del siglo III AC., desde el 225 y el periodo de la segunda guerra púnica (218-201 AC.), pertenecientes a la serie XII del catálogo de la Dra. Marta Campo, publicado en 1976[1]. Igualmente fueron identificados sobre este pavimento fragmentos de platos de Peix ebusitanos, boles y botellas.

Restos del pavimento de cantos rodados U.E. 058

MONEDA A

Anverso: Bes vestido con faldellín, sosteniendo una maza y una serpiente. Reverso: Toro embistiendo a izquierda. Mide 160 mm. de diámetro y 0,35 de grosor. Peso antes de restauración 3,81 gr. Peso después de restauración 3,5 gr. Ceca: Ebusus. Foto: Isabel de Rojas. Xicaranda – Restauración

Plat de Peix y posible jarro de importación cartaginesa. U.E. 58

————————————-

[1] CAMPO,M. Op.cit. La información oral de la Dra. Campo nos aporta que estás producciones existirían ya desde el 225.